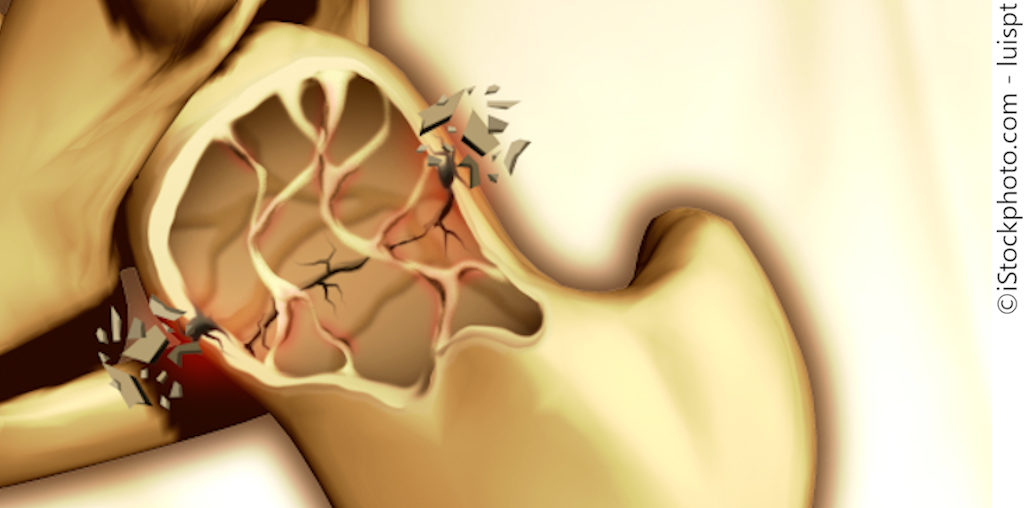

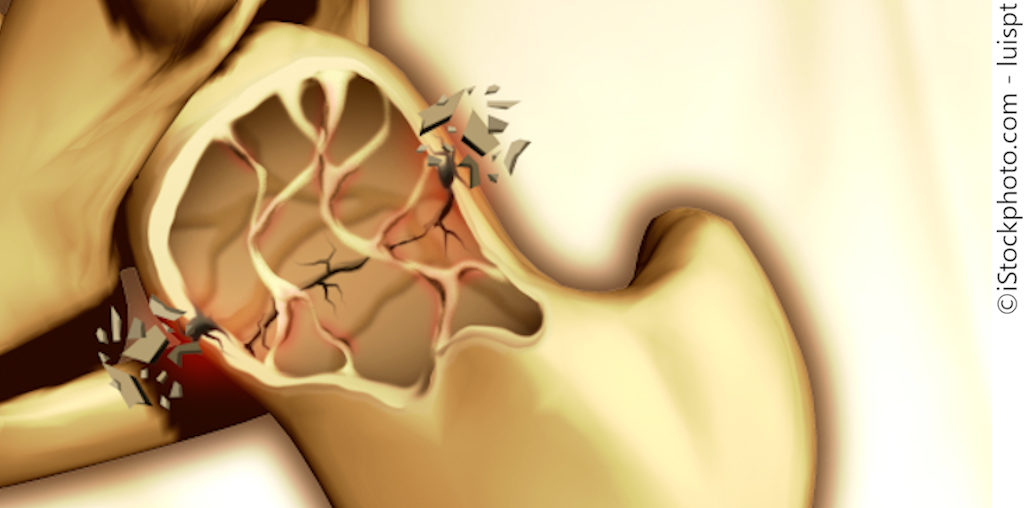

Warum Knochen versagen

Ein Forscherteam der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) testet mit Methoden aus der Werkstoffanalyse, wann die Mikrostruktur von Knochen versagt.

Ein Forscherteam der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) testet mit Methoden aus der Werkstoffanalyse, wann die Mikrostruktur von Knochen versagt.

Ein Forscherteam der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) testet mit Methoden aus der Werkstoffanalyse, wann die Mikrostruktur von Knochen versagt.

Ein Forscherteam der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) testet mit Methoden aus der Werkstoffanalyse, wann die Mikrostruktur von Knochen versagt.

Bisher können Handprothesen nur bestimmte Funktionen einer amputierten Hand ersetzen. Dieses Spektrum lässt sich jedoch erweitern, wenn die elektrischen Signale der Unterarmmuskulatur mit anderen Informationen verknüpft werden, wie etwa der Blickverfolgung. Dank einer vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) geförderten Studie stehen nun umfangreiche Daten zur Verfügung.

(mehr …)Forschende der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich haben ein neues Verfahren entwickelt, um Magnesiumimplantate herzustellen. (mehr …)

Die Versorgung von Schulterproblemen – von Instabilität über Impingement bis zur Endoprothetik – war der medizinische Themenschwerpunkt der BVdO-Jahrestagung 2019, unter wissenschaftlicher Leitung von Univ.-Prof. Dr. Ronald Dorotka. Aber auch gesundheitspolitische Fragen wurden aufgegriffen. (mehr …)